La gioiosa favola dei debiti tedeschi

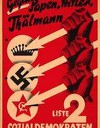

Prima degli incontri previsti a Londra nel 1951 [1], per negoziare le condizioni più vantaggiose di calcolo e restituzione del debito, la Repubblica Federale Tedesca doveva rimborsare sia i prestiti obbligazionari stabiliti dal Trattato di Versailles e mai pagati, sia quelli internazionali ricevuti all’epoca della Repubblica di Weimar, il cui pagamento degli interessi era stato sospeso all’inizio degli anni Trenta. A questi si aggiungevano ancora gli aiuti finanziari concessi dagli Alleati per ricostruire il Paese devastato, dopo il 1945. In seguito alla divisione del Paese in due stati nel 1949, i negoziatori tedeschi si trovavano ad affrontare un dilemma: la Repubblica Federale Tedesca aveva l’obbligo di farsi carico anche dei debiti del Reich accumulati prima della guerra, o poteva ritenersi esonerata, dato che la parte orientale del Paese era occupata dalle truppe sovietiche? Il cancelliere Adenauer optò per la prima soluzione spinto da due ragioni. La prima fu l’urgenza di recuperare la sovranità nazionale che per il cancelliere era una priorità assoluta della sua azione politica. Così, nel corso della conferenza organizzata nel settembre 1950 a New York, a cui parteciparono i ministri degli Esteri degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia, gli Alleati si dichiararono disposti a una revisione dello statuto d’occupazione della Repubblica Federale Tedesca, a condizione che il Paese si accollasse i debiti precedenti alla guerra. La seconda ragione fu la volontà del cancelliere di ridare credibilità internazionale al Paese debitore. Avere accesso al credito, far parte del FMI, del WTO e della Banca Mondiale era indispensabile per permettere alle imprese tedesche di rifinanziarsi a livello internazionale.Con la revisione dello statuto di occupazione, all’inizio dei negoziati di Londra la delegazione tedesca ebbe ad affrontare anche il problema dei debiti anteguerra, derivanti in gran parte dalle indennità previste dal Trattato di Versailles del 1919, ma che non erano stati mai onorati per le ragioni seguenti. l peso di tali pagamenti era immenso e la Germania ne era schiacciata. Per soccorrerla i paesi creditori concessero a partire dal 1922 una moratoria seppure parziale. Ma già nel 1923, la Repubblica di Weimar non era più in grado di far fronte ad alcun debito. Di fronte a tale impossibilità un banchiere americano, un certo Charles Dawes, elaborò a metà degli anni Venti, un primo piano di rientro: il pagamento delle annualità veniva ridotto e il debito trasformato in prestito internazionale a un tasso bassissimo e per un tempo lunghissimo. Venticinque anni. Il valore totale ammontava a 800 milioni di vecchi marchi. In un primo tempo, l’economia tedesca si riprese e il Paese saldò parte dei debiti. Ma in seguito al crack del 1929, l’economia tedesca crollò. Allora nel 1930, Owen Young, proprietario della General Electric, elaborò un secondo piano di rientro del debito tedesco. I «prestiti Young», che ammontavano a 1,2 miliardi di vecchi marchi, furono emessi a un tasso ancora più basso e dilazionati in un periodo ancora più lungo. Purtroppo l’aggravarsi delle condizioni economiche ridusse a zero l’effetto di quelle concessioni. Nel 1931, il presidente americano Herbert Hoover cosciente delle immense difficoltà della nazione germanica sospese il pagamento delle indennità di guerra per un anno, fin quando nel luglio del 1932, nel corso della conferenza di Losanna gli Alleati rinunciarono a tutte le riparazioni economiche previste dal Trattato di Versailles. Fu il primo mancato pagamento ufficiale del Reich. Tuttavia, i 2 miliardi di prestiti di Dawes e di Young, essendo prestiti privati e non dei governi, restavano validi. La salita al potere di Adolf Hitler rallentò di nuovo i pagamenti, che riprenderanno, a poco a poco, negli anni successivi. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, soltanto pochi Paesi come la Svizzera e la Svezia continuarono a essere rimborsati. Quando, nel 1951, Adenauer avviò a Londra i negoziati con i rappresentanti degli Alleati, la questione degli obblighi della Germania derivati dai prestiti di Dawes e di Young restava ancora aperta, mentre la situazione complessiva dei debiti era la seguente:- - debiti precedenti alla guerra, 13,5 miliardi di marchi. Nel corso dei negoziati, in un primo tempo furono ridotti a ca. 10 miliardi, considerando l’abbandono della copertura aurea e la caduta del dollaro. Alla fine, il totale dei prestiti precedenti alla guerra fu ridotto ancora a ca. 7 miliardi di marchi. Dunque una riduzione di oltre il 45% rispetto al debito iniziale. -debiti del dopoguerra, valutati tra i 15 e i 16 miliardi di marchi. Furono ridotti a 7 miliardi, senza alcuna contropartita. Grazie allo sviluppo economico della Repubblica Federale Tedesca negli anni ’50, quegli importi furono pagati con facilità. Gli ultimi prestiti privati furono rimborsati per intero ma senza interessi nel 1969 a Dawes, nel 1980 a Young. Tuttavia la questione del saldo del debito tedesco non era ancora chiusa, in quanto la RFT non si riteneva debitrice dell’intera somma, interessi inclusi, dovuta dal Reich. Ma la celebre clausola, detta di «riunificazione», garantiva il rimborso anche degli interessi supplementari nel caso in cui le due parti del Paese si fossero riunificate. E infatti gli ultimi pagamenti relativi a quegli interessi sono stati versati nel 2010. Al termine della conferenza di Londra, la RFT riuscì a dividere a metà l’onere del debito, dietro approvazione dei suoi creditori, convinti a tanto dalla diffusa volontà di archiviare definitivamente ogni pre-esistente controversia. Il brillante risultato della disponibilità dei paesi creditori, fu che da un totale iniziale di ca. 30 miliardi di marchi, i debiti tedeschi precedenti e successivi alla guerra furono ridotti a meno di 14 miliardi. Questo sconto, di una consistenza inusuale nell’Europa del XX secolo, fu definitivamente firmato il 27 febbraio 1953 a Londra tra la RFT e 21 Paesi che avevano partecipato ai negoziati, Stati Uniti e Svizzera inclusi. Come potè la Repubblica Federale Tedesca ottenere condizioni così favorevoli? La risposta dipende, in parte, da un ragionamento di Konrad Adenauer e del suo consigliere economico Hermann Josef Abs che convinsero gli americani che non bisognava far correre rischi al nascente «miracolo economico» della giovane Repubblica, per permettere agli Stati Uniti di poter contare sulla RFT non soltanto come cliente, ma soprattutto quale baluardo contro il blocco comunista.

La riduzione di questo debito potrebbe diventare un modello a cui ispirarsi nella crisi attuale? Va ricordato che l’accordo di Londra, poco conosciuto dal grande pubblico, ha la particolarità di fare parlare di sé in ogni crisi importante relativa all’indebitamento. A metà anni ’80, esso fu spesso citato come esempio da chi sosteneva la cancellazione di gran parte del debito dei Paesi in via di sviluppo. La Germania, si sottolineava, dal 1953 non aveva mai rimborsato più del 5% del valore delle esportazioni, mentre molti Paesi del Terzo mondo ne avevano versato oltre il 20%. In tempi più recenti, l’aggravarsi del debito in Grecia e Spagna ha di nuovo portato alla ribalta quell’accordo e anche un’altra questione, meno conosciuta: nel 1946, la Germania era stata condannata a versare 7 miliardi di dollari alla Grecia come riparazione per averla occupata dal 1941 al 1944, ma tale importo per ragioni non ancora chiarite era stato omesso nell’accordo di Londra. Tuttavia, avendo accettato la riunificazione della Repubblica Federale Tedesca e della Repubblica Democratica Tedesca nell’ambito del Trattato di Mosca, la Grecia rinunciava a ogni ulteriore indennità, come ha di recente ribadito correttamente la Germania.

Secondo un’interpellanza depositata al Parlamento europeo nel mese di febbraio 2012 dal deputato Daniel Cohn-Bendit, questo debito oggi varrebbe oltre 80 miliardi di euro, includendo gli interessi maturati. Somma la quale permetterebbe alla Grecia di rimborsare una parte del debito che il Paese deve all’Unione europea. Per quanto siano piuttosto scarse le possibilità che la Grecia sia risarcita, quest’ultimo atto dimostra che, in materia di debito, la Germania per tre successivi disastri e per le agevolazioni che a seguito di essi le sono state gratificate, non ha ragioni etiche per parlare né di debiti non restituiti né di rigori gestionali. Che la Germania paghi per tutti è una gioiosa favola con cui i tedeschi cercano di riacquistare una onorabilità dissipata con tragica e indimenticabile ferocia.

IL SOBRIO E DILIGENTE CAMMINO TEDESCO VERSO LA SUPREMAZIA EUROPEA

Il 9 novembre 1989 alla caduta del muro di Berlino il cancelliere tedesco Helmut Kohl si trovò ad affrontare un difficile processo di riunificazione fra la più moderna Germania Federale e l’arretrata Germania Democratica. Gli squilibri fra i due paesi erano enormi: la disoccupazione nella DDR era al 20% e la sua industria era praticamente ferma ai primi anni del dopoguerra. Città intere erano da ricostruire, c’era un elevato bisogno di liquidità reso ancora più urgente dallo sciagurato cambio di 1 marco dell’ovest per 1 marco dell’est, concesso da Kohl agli ex-tedeschi della RDT. [2] La riunificazione tedesca fu finanziata quasi totalmente dal resto d'Europa, grazie al massiccio prestito fatto alla Germania attraverso l’acquisto di buoni del tesoro emessi dalla Bundesbank, a tassi assai attraenti. Tassi che portarono a un rafforzamento del marco rispetto alle altre monete europee e a una conseguente riduzione delle esportazioni della Germania rispetto alle importazioni. Per riequilibrare tali squilibri della bilancia dei pagamenti, Kohl cercò di accelerare il processo di unificazione economica e monetaria della comunità europea, già avviato per altri motivi dal presidente Mitterand e dal primo commissario europeo Jacques Delors, a cui era stato affidato il compito di studiare un piano di progressiva unificazione delle monete nazionali nell’unica moneta che sarà l’euro.Tale accelerazione portò nel 1992 alla firma del Trattato di Maastricht. Il proposito del cancelliere Kohl era far ricadere gli enormi costi dell’unificazione tedesca sui paesi della periferia dell’Europa, che per ragioni interne, per ragioni di bilancio (elevati debiti pubblici) o per cecità avevano aderito al progetto franco-tedesco. I Paesi come Gran Bretagna, Svezia e Norvegia che già avevano rifiutato il progetto di Unione europea, e che risultavano più stabili economicamente e politicamente più lungimiranti, non aderirono a tale infida ammucchiata, della quale la grande Germania avrebbe fatto un massacro come apparve prevedibile e come in seguito si è verificato. Tale accelerazione portò nel 1992 alla firma del Trattato di Maastricht. Il proposito del cancelliere Kohl era far ricadere gli enormi costi dell’unificazione tedesca sui paesi della periferia dell’Europa, che per ragioni interne, per ragioni di bilancio (elevati debiti pubblici) o per cecità avevano aderito al progetto franco-tedesco. I Paesi come Gran Bretagna, Svezia e Norvegia che già avevano rifiutato il progetto di Unione europea, e che risultavano più stabili economicamente e politicamente più lungimiranti, non aderirono a tale infida ammucchiata, della quale la grande Germania avrebbe fatto un massacro come apparve prevedibile e come in seguito si è verificato. Nel 1998 il cancelliere Kohl venne sostituito dal socialdemocratico Gerhard Schroeder, il quale continuò una politica in grado di porre la Germania in una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti europei e creare le condizioni per cui appena fosse introdotta la moneta unica e nessun paese dell’eurozona potesse più agevolarsi di svalutazioni competitive sul tasso di cambio, la Germania avrebbe potuto accumulare enormi surplus di ricchezza con le sue esportazioni. Per raggiungere tale risultato dal 1997 al 2009 il governo Schroeder ridusse progressivamente la tassazione per i privati e per le imprese, i prodotti tedeschi diventarono economici e i margini di profitto delle aziende crebbero considerevolmente. In aggiunta, sfruttando gli alti livelli di disoccupazione e la minaccia di licenziamenti e delocalizzazione delle imprese, il governo mise a punto un piano di liberalizzazione sfrenata dei contratti di lavoro e di riduzione dei salari reali, che rappresentarono la distruzione del già precario stato sociale tedesco. Nel 1998 venne inaugurata la Banca Centrale Europea BCE con lo scopo prioritario di mantenere l’inflazione annua intorno al 2% per tutti i paesi dell’eurozona, anche in presenza delle notevoli differenze produttive, economiche e di spesa esistenti fra i vari stati. I paesi dell’eurozona si adeguarono tutti, tranne la Germania che dal 2000 al 2007 mantenne un’inflazione media del 1,6%, più bassa dell’obiettivo della BCE senza che quest’ultima facesse mai notare ai governanti tedeschi che avere un’inflazione più bassa degli altri paesi fosse un comportamento scorretto nei confronti degli altri paesi e che il suo persistere sarebbe potuto divenire la causa scatenante di squilibri macroeconomici che avrebbero portato al collasso l’intero sistema dell’eurozona. Come in effetti si sta verificando. Quando nel 2002 venne introdotto l’euro, la Germania avendo già attuato una politica di precarizzazione del lavoro, di riduzione dei salari, di aumento delle disuguaglianze sociali si trovò in una posizione di netto vantaggio rispetto agli altri paesi. La differenza dei prezzi continuò ad aumentare e questo rese più convenienti le esportazioni tedesche e più svantaggiate le esportazioni verso la Germania. Le banche tedesche avendo accumulato un surplus di riserve, tramite le esportazioni del settore imprenditoriale, investirono nei paesi e nelle banche dell’eurozona per sostenere i consumi e accelerare i processi di indebitamento privato. Fra il 2000 e il 2007 l’incremento di indebitamento fu infatti soprattutto nel settore privato e non pubblico (anzi paesi come Irlanda, Italia e Spagna ridussero addirittura i margini di debito pubblico accumulato). La storia dei “paesi maiali –PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna)” è quindi falsa e infondata. Quasi tutti questi stati hanno adottato politiche di spesa pubblica virtuosa, mentre il vero problema è stato il credito privato gonfiato artificialmente dalle banche locali sostenute da lontano dai colossi tedeschi della finanza (Deutsche Bank e Commerzbank). Il sistema macroeconomico sbilanciato dell’eurozona è stato quindi corrotto, sia in modo strutturale che finanziario, dall’atteggiamento competitivo e aggressivo della Germania. La quale tace del vero dilemma dell’eurozona, costituito dagli squilibri commerciali degli scambi, dai differenziali del regime dei prezzi, dalla diversa competitività produttiva, perché questo metterebbe in discussione il modo in cui si sono formati gli alti volumi delle esportazioni tedesche. Indicando infatti con il termine produttività totale dei fattori il rapporto tra il valore di ciò che si produce e il valore dei fattori produttivi impiegati, ossia capitale umano, capitale fisico (ammortamenti e nuovi investimenti), energia, materie prime, importazioni, si vede come i differenziali di prezzi e salari abbiano creato uno squilibrio sempre più marcato fra paesi della periferia come Spagna e Italia e i paesi del centro come la Francia e la Germania. Il tutto favorito dal veto di Germania e Francia a qualsiasi proposta di modifica dei trattati europei, che possa rendere minimamente più credibile e omogenea l’impalcatura dell’unificazione monetaria, che senza una unificazione delle politiche economiche e fiscali dell’intera eurozona sarà sempre incompleta e difettosa. Vantaggio competitivo sleale sui prezzi e i salari, banca centrale Bce compiacente, istituzioni europee assenti, subdolo incoraggiamento ad utilizzare lo strumento del debito illimitato per acquistare prodotti tedeschi, rendono più evidente il modo in cui la Germania è riuscita ad imporre il suo disegno e a perseguire i suoi interessi. E ora che questo sistema perverso è andato in frantumi, la Germania reclama l’austerità e il rigore nella gestione dei bilanci pubblici come unica via di uscita dal disastro, deviando l’attenzione dal vero nocciolo della questione europea che è lo squilibrio e lo sbilanciamento macroeconomico. Non da ultimo, è utile ricordare ciò che è accaduto lo scorso anno 2011 durante gli accordi di salvataggio della Grecia: la Germania e la Francia hanno imposto alla Grecia di acquistare armamenti tedeschi e francesi per miliardi di euro nonostante i greci fossero costretti a imporre feroci tagli di spesa su salari, pensioni, sanità ecc. Berlino e Parigi hanno preteso l'acquisto di carri armati, sottomarini, cannoni come condizione per approvare il primo piano di salvataggio della Grecia da 110 miliardi di euro. Il governo greco ha provato a negoziare ma alla fine ha dovuto pagare 1,7 miliardi di euro alla Germania e 4,4 miliardi di euro alla Francia.

[1] Ursula Rombeck-Jaschinski. Das Londoner Schuldenabkommen: Die Regelung der deutschen Auslandsschulden nach dem Zweiten Weltkrieg.

[2] In seguito il costo complessivo della riunificazione tedesca risulterà pari a ca. 1.500 miliardi di euro.